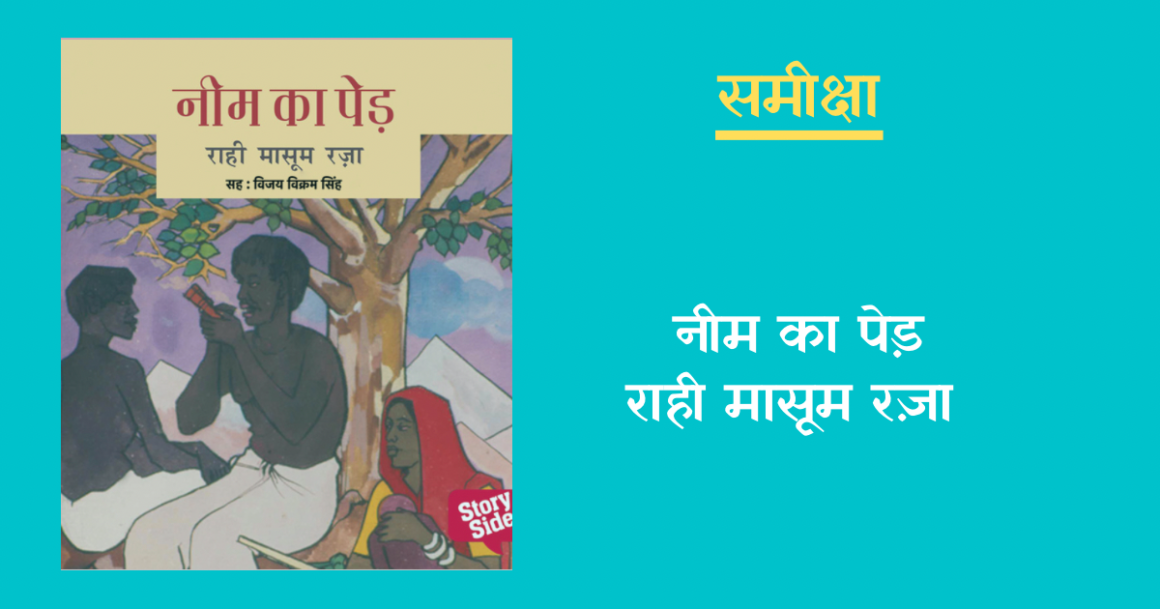

नीम का पेड़ स्टोरीटेल पर से पहले कुछ शंकित था। आखिर इसे मैंने टेलीविजन धारावाहिक रूप में देखा था, जिसमें पंकज कपूर और एस. एम. ज़हीर जैसे मंजे हुए कलाकार थे। जगजीत सिंह की गायी ग़ज़ल मुँह की बात सुने हर कोई/दिल के दर्द को जाने कौन शीर्षक गीत था। राही मासूम रज़ा ने चुन-चुन कर स्वयं सभी संवाद लिखे थे, जिनमें गंवई ऊर्दू के साथ अवधी का भी खूब प्रयोग था। मुझे शक था कि वह माहौल कोई नैरेटर पुन: बना भी सकते हैं। लेकिन, जब विजय विक्रम सिंह ने अपनी गीली और भारी आवाज़ में बोलना शुरू किया, यह लगा कि वह स्वयं कहीं धारावाहिक में ‘नीम के पेड़’ किरदार में मौजूद थे।

जिन्होंने इस पुस्तक के विषय में देखा-सुना नहीं है, उन्हें यह बताता चलूँ कि यह किताब राही मासूम रज़ा ने लिखी है, और उसी नाम से दूरदर्शन पर नब्बे के दशक की शुरुआत में धारावाहिक प्रसारित हुआ था। यह कथा एक गाँव के दो रसूखदार लोगों जामिन मियाँ और मुसलिम मियाँ के मध्य सत्ता की रंजिश पर आधारित है। यूँ तो दोनों रिश्ते में भाई थे, लेकिन कुर्सी तो एक ही थी।

इन दोनों के मध्य एक चमार वर्ग का बंधुआ मजदूर बुधई अपने बेटे सुखई का भविष्य तलाश रहा होता है। धारावाहिक में बुधई का किरदार पंकज कपूर ने खूब निभाया था। यह ग्रामीण परिवेश की कथा एक नीरस कथा नहीं है, बल्कि इसमें सत्ता के सभी दाँव-पेंच, हत्या, मुकदमा, षडयंत्र, राजनीति, समाजवाद सब कुछ है। इसे पूरे देश पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है।

कथा में एक अद्भुत प्रयोग है कि कथावाचक कोई मनुष्य नहीं है। वह है एक नीम का पेड़। जब इस ऑडियो में विजय विक्रम सिंह कहते हैं ‘मैं नीम का पेड़…’, तो मेरे मन में एक बात कौंधी। कहीं राही मासूम रज़ा ने यही प्रयोग ‘महाभारत’ धारावाहिक में भी तो नहीं किया, जब वहाँ नैरेटर ‘मैं समय हूँ…’ कहते हैं?

यह पेड़ या समय एक निष्पक्ष बिम्ब है, जो किसी सत्ताधारी के साथ नहीं। इस कथा में वह पेड़ समय का भी द्योतक है, क्योंकि यह तभी रोपा गया जब सुखई की पैदाइश हुई, और आज़ादी से ठीक पहले कथा शुरू हुई। जैसे-जैसे कथा में पात्र सुखई की उम्र बढ़ती है, इस पेड़ की भी उम्र बढ़ती है। वही पेड़ कथा को अंत तक भी लेकर जाता है। एक मूक कथावाचक वृक्ष को आवाज़ देना अपने-आप में एक चैलेंज है। मुझे ऐसा लगा कि कथावाचक ने पेड़ की उम्र के साथ-साथ अपनी आवाज़ भी बदली है, और पेड़ के बूढ़े होने के साथ उनकी आवाज़ भी बूढ़ी होती जाती है।

राही मासूम रज़ा ने इस तरह की राजनैतिक पृष्ठभूमि को गाँव या छोटे क़स्बे में पहले भी ढाला है। अगर मुझे एक कॉम्बो बनाना हो तो मैं ‘आधा गाँव’, ‘कटरा बी आरज़ू’ और ‘नीम का पेड़’ का बनाऊँगा। इन तीनों का काल-खंड एक क्रम में है। ‘आधा गाँव’ देश के विभाजन और ज़मींदारी प्रथा की समाप्ति के समय की कहानी है। कटरा बी आरज़ू देश में आपातकाल लगने के समय की कथा है। जबकि नीम का पेड़ इन दोनों काल-खंडों से गुजरते हुए समाजवाद के उदय की कथा है, जब एक दलित उठ कर संसद में पहुँच जाता है। इन तीनों कथाओं की ख़ासियत यह है कि निष्कर्ष न देकर रोज़मर्रा के जीवन पर उसके प्रभाव दिखाए गए हैं। समाज को एक ऐसे आईने में उतारा गया है, जिसमें जो भी धब्बे हैं वह शीशे पर नहीं हैं, बल्कि उन छवियों पर हैं जो उस आईने में नज़र आ रहे हैं। आईना अपने-आप में निरपेक्ष है। इसी कारण ये किताबें कालजयी भी हैं, क्योंकि किरदार बदल गए लेकिन परिस्थिति अब भी वही है।

उदाहरणस्वरूप स्टेरीटेल पर ही मैंने एक और समकालीन किताब सुनी ‘औघड़’, जिसे लेखक नीलोत्पल मृणाल ने अपनी ही आवाज़ में पढ़ा है। वह भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की राजनैतिक कथा है। उसमें भी उभरते समाजवाद और एक दलित के राजनैतिक उदय को दर्शाया गया है। उस कथा में भी दलित किरदार राही मासूम रज़ा के किरदार सुखीराम से मिलता-जुलता है। दोनों कथाएँ अलग-अलग गाँव, अलग-अलग कालखंड के लेखकों और अलग मिज़ाज की हैं, लेकिन परिस्थिति वही है। ऐसा शायद इसलिए है कि गाँव में चाहे सड़कें आ गयी, बिजली आ गयी, इंटरनेट आ गया, एक मौलिक खाका ज्यों-का-त्यों है। सत्ता के लिए रुझान एक सत्य है, और समाज उसी रुझान के मध्य कहीं सिकुड़ा हुआ है।

इस ख़ास कथा में गंवई अवधी का प्रयोग एक अलग सौंधापन लाता है, और कथावाचक उसी अंदाज़ में पढ़ते भी हैं कि यूँ लगता है गाँव के चौपाल पहुँच गया। पूरी कथा तीन घंटे से कुछ अधिक है, जिसे उन्होंने इत्मीनान से विराम ले-ले कर पढ़ा है। अगर जल्दबाज़ी करते तो शायद डेढ़ घंटे में निपट जाता, लेकिन वह रस कहाँ से आता? जिस तरह से शब्द चबा-चबा कर पढ़े गए हैं, उसी तरह से वह मन में उतरते चले जाते हैं। इसे एक आधुनिक रेडियो धारावाहिक की तरह दो-चार क़िस्तों में भी सुना जा सकता है, मगर मैंने लगभग एक झटके में एक ट्रेन यात्रा के दौरान पूरा सुन लिया। मुझे लगा जैसे मैं उसी नीम के पेड़ की छाँव में बैठा हूँ।

मैं देख पा रहा हूँ कि स्टोरीटेल पर राही मासूम रज़ा की चार पुस्तकें हैं। ‘आधा गाँव’ मैं पढ़ चुका हूँ और ‘नीम का पेड़’ सुन लिया। ‘टोपी शुक्ला’ पढ़ चुका हूँ, मगर उसे सुनना रोचक होगा। ‘दिल एक सादा काग़ज़’ बिल्कुल अलग ही कलेवर की और बड़े फ्रेम की कहानी है। मुझे लगता है कि धारावाहिक लेखन से जुड़े होने के कारण राही मासूम रज़ा ऑडियोबुक के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। उनके लेखन में संवादों की संजीदगी और कहानी की गति, दोनों है। वह कथा को धीरे-धीरे शुरू कर एक मुकाम तक ले जाने का प्रयास करते हैं, भले निष्कर्ष पाठक पर छोड़ जाते हैं। न सिर्फ़ मुसलमान समाज, बल्कि पूरे भारतीय समाज को समझने के लिए उनकी किताब एक नज़ीर है।

इस किताब की एक पंक्ति है-

सत्ता का अपना नशा होता है, और अपनी जात भी

यह पंक्ति पूरी किताब का सारांश तो है ही, समाज के चरित्र का भी द्योतक है। एक ऐसी धुरी जिसके इर्द-गिर्द इंसान अपनी मूलभूत विचारशीलता खोने लगता है। एक बेहतर मनुष्य बनने के लिए भी यह किताब तो पढ़ी ही जानी चाहिए। नीम के पेड़ की बात ध्यान से मनुष्यों को सुननी चाहिए, भले कुछ कड़वी लगे, यह उपचार ज़रूर करेगी।

Author Praveen Jha narrates his experience about book Neem Ka Ped by Rahi Masum Raza