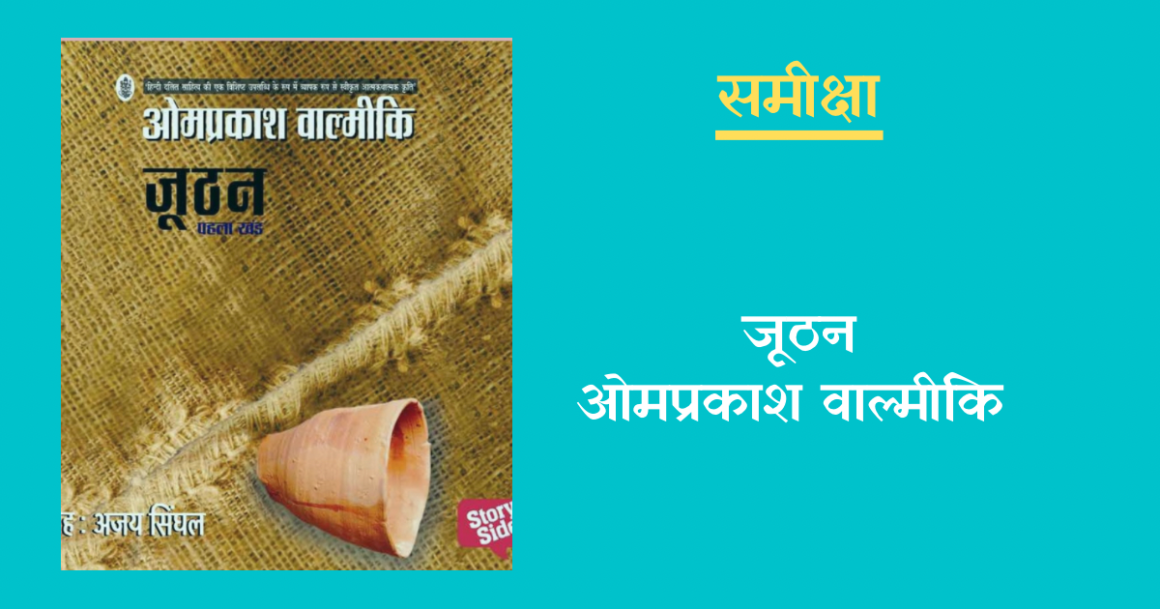

झकझोर देने वाली किताब, जो हर भारतीय ही नहीं, किसी भी समाज के व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। इस किताब में कहानी गढ़ी नहीं गयी, प्रत्यक्ष और प्रथम पुरुष में लिखी गयी है। यह एक भारतीय दलित व्यक्ति की आत्मकथा है, जो चूड़ा (वाल्मिकी) समाज से है। अगर आपने स्टोरीटेल पर डॉ. तुलसीराम की ‘मुर्दहिया’ सुनी या पहले पढ़ी है, तो ओमप्रकाश वाल्मीकि की यह चर्चित कथा भी उस कड़ी में जोड़ लें। ये ऐसी कथाएँ हैं, जो अगर विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाएँ, तो समाज कुछ अंश सुधर जाए। एक भंगी या चमार जाति के व्यक्ति का समाज में कैसा स्थान रहा है, या आज भी है, इसे फौरी तौर पर सभी जानते हैं; लेकिन, एक ‘फर्स्ट-हैंड एकाउंट’ का महत्व अलग है। एक बच्चे का उस समाज में बड़े होना, और सब कुछ अपनी आँखों से देखना, महसूस करना, और उसे लिखना।

‘जूठन’ पुस्तक का शीर्षक बिंदु है कि बड़े घरों में भोज के बाद जो जूठन बचती है, वह निम्न जातियों के लोग अपने घर ले जाते हैं। उस कचड़े को छाँट कर, पूरियों को उबाल कर और सुखा कर खाते हैं। माँस खत्म होने के बाद बची हड्डियों को चूसते हैं। यह ‘ट्रिकल डाउन अफेक्ट’ का द्योतक है, कि किसी सामाजिक पिरामिड में इसी तरह जूठन आगे पहुँचती है। चाहे सामंतवाद हो या पूँजीवाद, यह वर्ग-संघर्ष कायम है। हाल में देखी एक फ़िल्म ‘द प्लैटफ़ॉर्म’ भी कुछ ऐसी ही कथा है। चूँकि ओमप्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक अंग्रेज़ी में अनूदित होकर विदेशों में पढ़ायी जाती रही है, तो संभव है कि कुछ प्रेरणा पहुँची हो। अथवा यह ऐसी पटकथा हो, जो स्पेन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो, जितनी भारत में।

लेकिन, यह अंश दो खंडों में विभाजित इस आत्मकथा का मात्र एक बिंदु है। इसी कहानी में वह अंश भी है, जिस पर आधारित कालजयी मार्मिक कविता ‘ठाकुर का कुआँ’ रची गयी। बल्कि, इस पुस्तक को पढ़ते हुए कई कहानियाँ, कई स्मृतियाँ, फ़िल्में, कविताएँ मन में उमड़ती चली जाती है। कालों के साथ नस्लवाद, अछूतों के साथ दुर्व्यवहार, ग़ुलामी की दास्तान, श्रेष्ठता का दंभ; सब कुछ हमारे समक्ष आ जाता है। एक व्यक्ति इसे पढ़ कर और समझ कर बेहतर इंसान बनने की ओर बढ़ता है।

स्टोरीटेल पर अजय सिंघल ने दोनो ही खंडों का कथा-वाचन किया है। इसमें प्रयुक्त पश्चिमी उत्तरप्रदेश और हरियाणा की आंचलिक भाषाओं को उन्होंने बहुत सहजता से पढ़ा है। उनकी आवाज़ जिस तरह ठाकुरों और दलितों के साथ बदलती है, वह अपने-आप में एक वर्ग-भेद को दर्शाता है। एक आवाज़ कड़क और दबंग है, तो दूसरी धीमी और भीरू। वहीं आवाज़ जब संवाद से इतर नैरेटर रूप में होती है, तो भीगे गले की हो जाती है। जैसे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपना दुखद बचपन याद कर रहा हो।

जूठन कथा का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक बिंदु भी है। इसमें बदलते भारत को भी दिखाया गया है। जिस ठाकुर ने उन्हें बचपन में प्रताड़ित किया, उन्हीं का परिवार उनके साथ उठने-बैठने भी लगता है। समाज में जैसे आर्थिक या राजनैतिक परिस्थिति बदली, वर्ग-भेद घटता गया। कम से कम एक कछुए की तरह इस भेद-भाव ने अपनी गर्दन ज़रूर अंदर छुपा ली। वही सवर्ण जो अपनी चौखट से दुत्कारते थे, उनकी चौखट पर आकर बैठने लगे। लेकिन, यह बदलाव सिर्फ़ उन्हीं के साथ था क्योंकि उनका शिक्षण बेहतर था, ओहदा ऊँचा था। यही समानता उनके परिवार के अन्य लोगों के साथ नहीं थी। यह बात घुमा-फिरा कर यही दिखाती है कि वर्ग-भेद का स्वरूप बदल रहा है, मनुष्य का हृदय-परिवर्तन नहीं हुआ।

अजय सिंघल के कथा-वाचन में पटाक्षेप बहुत सुंदर उभर आया है। यह बात किताब पढ़ते वक्त शायद न नज़र आए, मगर सुनते हुए यह नाटकीय रूप ले लेता है। जैसे-जैसे लेखक की उम्र बढ़ती है, आस-पास के दृश्य बदलते जाते हैं। दुनिया बदलती जाती है। इसके साथ ही कथावाचक का कहन भी बदलता जाता है। आप सुन कर महसूस करेंगे कि बचपन की कथा जिस तरह कही गयी है, जवानी की कहानी उससे अलग है। ऑडियो या विडियो फॉर्मैट में ही यह बातें स्पष्ट दिख सकती है।

ऑडियो में दोनों ही खंड मिला कर लगभग ग्यारह घंटे की किताब है, जो मेरे विचार से पढ़ने में लगने वाले समय से कुछ ही अधिक है। मैंने यह ऑडियो रोज ऑफिस से आते-जाते सुनी, और पूरा सुनने में एक हफ्ते से कुछ अधिक लगा। कहानी चूँकि कोई थ्रिलर न होकर आत्मकथा थी, तो इस तरह अलग-अलग फ़ेज़ में सुनना अटपटा नहीं लगा। किसी दिन स्कूली जीवन सुना, तो किसी दिन कॉलेज पहुँच गया। यूँ भी ऐसी मार्मिक कहानी को टुकड़ों में सुनना मुझे बेहतर लगता है। एक साँस में इतने दर्द सुने नहीं जा सकते।

मेरा सुझाव रहेगा कि स्टोरीटेल दलित, आदिवासी, अश्वेत और हाशिए के समाज पर एक पूरी शृंखला रखे। इसे अलग-अलग परिवेशों में सुन कर, मन में बिठा कर, हम समाज में हृदय-परिवर्तन देख सकते हैं। वर्ग-भेद का उससे बेहतर हल नहीं कि शोषक में सुधार हो। श्रेष्ठता का दंभ न हो। समानता लाने के लिए किसी को उठाने के प्रयास तो होते ही रहेंगे, लेकिन यह अप्रायोगिक धारणा है कि हर व्यक्ति आर्थिक रूप से एक समान होगा। ऐसे में मानसिक समानता ही मुमकिन है कि जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात करे, तो पशुवत या निम्न मनुष्य की तरह बात न करे। वह वैसा ही व्यवहार करे, जैसा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ करता है। उतना ही ग्रहण करे, जितना वह ग्रहण कर सके। जूठन एक राह दिखाती है, एक हल ढूँढती है, दुनिया में फैली असमानता के लिए।

1 comment