1

‘वह जो पहाड़ दिख रहा है, वह मेघालय है। वहाँ पहुँच कर सब ठीक हो जाएगा’, गुवाहाटी की भीड़-भाड़ भरे ट्रैफिक में रेंगती गाड़ी के चालक ने कहा।

मैंने पूछा, ‘जब अधिकांश गाड़ियाँ शिलॉन्ग की तरफ़ जा रही है, सड़क भी एक ही है, तो आखिर मेघालय सीमा पर ऐसा क्या करिश्मा होगा?’

उन्होंने कहा, ‘वहाँ कोई ग़लत ओवरटेक नहीं करेगा। सब लेन से चलेगा। डिसिप्लिन अच्छा है।’

वाकई असम सीमा खत्म होते ही यूँ लगा जैसे किसी स्कूल असेंबली की घंटी बज गयी हो, और उछल-कूद शोर करते बच्चे अचानक पंक्तिबद्ध होकर चलने लगे हों। आड़ी-तिरछी खड़ी मेटाडोर सीधी हो गयी। दो बड़ी गाड़ियों के बीच नाक घुसेड़ती एक पुरानी मारुति अपनी नाक सहित पीछे कतार में लग गयी। सड़क से उतर कर हिचकोले खाती गाड़ियाँ सड़क पर आ गयी। वादे के मुताबिक़ सब ठीक हो गया था।

मैंने पूछा, ‘अगर मेघालय में लेन तोड़ दें तो क्या जुर्माना लग जाएगा? क्या यह पुलिस का डर है?’

उन्होंने कहा, ‘नहीं नहीं। पुलिस तो हर जगह एक जैसा है। लाइन तोड़ने पर यहाँ का लोग आपको परेशान कर देगा। गाली देगा, हॉर्न बजाएगा। न खुद लेन तोड़ेगा, न आपको तोड़ने देगा।’

यह बात शायद हर किसी के गले न उतरे, मगर भारतीय इस फ़ेनोमेनन से ख़ूब वाक़िफ़ हैं। यहाँ दस कोस पर लोग बदल जाते हैं। भाषा बदल जाती है। संस्कृति बदल जाती है। दुनिया बदल जाती है। भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में यह फ़ेनोमेनन अपने चरम पर होता है, जब एक ही भोगौलिक राज्य में दर्जनों सांस्कृतिक समूह दिखने लगते हैं।

‘ये एरिया खासी लोगों का है। यहाँ से शिलॉन्ग और आगे तक अधिकतर लोग खासी है। सबसे ज़्यादा वही लोग है। ये पहाड़ सब खासी पहाड़ है।’, उसने सुर्ख़ लाल पत्थरों और घनी हरियाली वाले पहाड़ों को दिखा कर कहा

‘हाँ! खासी, गारो, जैन्तिया। सुने हैं ये नाम’, मैंने कहा

‘गारो हिल्स पूरब के तरफ़ है। उधर थोड़ा तिब्बत कल्चर है। जैन्तिया अभी आगे मिलेगा। बांग्लादेश के तरफ जाने से…’

हम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे, मैंने ग़ौर किया कि घरों की ऊँचाई कुछ कम दिख रही है। अंदाज़न सात-आठ फीट ऊँचाई पर छत, और छह फ़ीट ऊँचे दरवाज़े। बनावट पहाड़ी इलाकों जैसी ही थी, मगर दूर से खिलौनानुमा रंग-बिरंगे छोटे-छोटे घर दिख रहे थे।

‘सबका हाइट छोटा है, तो घर भी छोटा-छोटा है…’, यह टिप्पणी कुछ नस्लवादी सी लगी मगर सहजता से कह दी गयी थी

‘मेरा तो दरवाज़े पर ही सर टकरा जाए’, मैंने भी सहजता से कह दिया

‘नहीं नहीं! सर झुका कर नहीं जाना होगा। आराम से घुस जाता है। आपके तरफ तो पंखा टाँगते हैं, हवा चाहिए, इसलिए छत ऊँचा रखते हैं। यहाँ क्या जरूरत है? ये तो पहले से ठंडा है!’

‘यहाँ इतने पहाड़ हैं। बस्तियाँ हैं। मगर दूर-दूर तक कहीं कोई मंदिर नहीं दिख रहा। असम में तो बहुत थे।’

‘मंदिर है। लेकिन बहुत कम। आपको चर्च दिखेगा। ये क्रिश्चियन स्टेट है न, इसलिए’

अंदाज़ा तो था, मगर नज़र नहीं थी। देखा तो कोस-कोस पर दूर-दूर तक छोटे, मझोले, बड़े गिरजाघर और चैपल दिखने लगे। अलग-अलग ईसाई पंथों के। बैप्टिस्ट, प्रेस्बाइटेरियन, कैथॉलिक, चर्च ऑफ गॉड। इतने तरह के गिरजाघर तो मैंने यूरोप में नहीं देखे।

‘इधर छोटा-छोटा बच्चा भी इंगलिश बोल लेता है। यहाँ का जो भाषा है, वह पढ़ने में इंगलिश जैसा ही है। पहले बोलने का भाषा था, लिखने का नहीं था। लिखने के लिए तो मिशनरी लोग ही सिखाया’

जब मैंने मेघालय के तमाम बोर्ड पर रोमन में लिखे खासी भाषा की सूचनाओं के विषय में पूछा तो यह उत्तर मिला। एक अन्य व्यक्ति ने जोड़ा-

‘चर्च यहाँ स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, बहुत सुविधा दिया। नहीं तो क्या था? सब जंगल था इधर’

‘जंगल तो अभी भी है”, मैंने दूर हाथ दिखा कर कहा

‘हाँ! अभी भी जंगल है लेकिन गाँव में सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। सब लिख सकता है। पढ़ सकता है’, उन्होंने कहा

‘हाँ! साक्षरता तो 75 प्रतिशत है….लेकिन, ये मिशनरी लोग कब आए? ब्रिटिश लेकर आए?’, मैंने उत्तर जानते हुए भी पूछा

‘हाँ! वही लोग लाया। एक फादर जोंस था, जो सबसे पहले इधर आया’

‘किधर आया? शिलॉन्ग?’

‘वो सोहरा में आया। उधर से फिर पूरा मेघालय में घूमा। शिलॉन्ग में भी उसका चर्च है’

‘सोहरा?’

‘तुमको सोहरा मालूम नहीं? फिर मेघालय कैसे आया?’, उन्होंने हँस कर कहा

मेरे चालक ने अपनी हँसी मिला कर कहा, ‘आपलोग जिसको चेर्रापूंजी बोलता है, उसका नाम सोहरा है’

‘अच्छा? सोहरा को ही अंग्रेज़ चेर्रा या चेर्रापूंजी बुलाने लगे?’, मैंने तर्क लगाया

‘ये मालूम नहीं। पता नहीं क्यों बाहर का टूरिस्ट लोग चेर्रापुंजी बोलता है’

शिलॉन्ग से डेढ़ घंटे दूर स्थित चेरापूंजी का नाम हमने जनरल नॉलेज की किताबों में पढ़ा था कि वहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। इस में एक और कौतूहल जुड़ गया। अब मुझे वह पहला गिरजाघर देखना था, जहाँ से पूरा मेघालय ईसाई बनता गया।

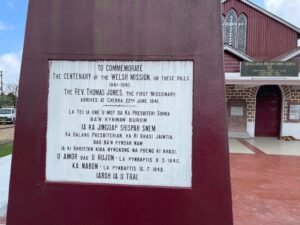

जब गिरजाघर ढूँढते हुए पहुँचा, तो एक लाल रंग की इमारत थी, जिसके दरवाजे पर दो कुत्ते बैठे थे। यह लिखा था कि स्थाप्ना 1846 ई. में हुई। वहीं एक सफ़ेद पट्टिका पर अंकित था कि पादरी थॉमस जोन्स 1841 में चेर्रा आए, और वह पहले मिशनरी थे।

गिरजाघर के इतिहास में लिखा था-

थॉमस जोन्स खासी पहाड़ियों में वर्षों घूमते रहे, वहाँ की भाषा सीखी, और स्थानीय लोगों से घुल-मिल गए। वह काश्तकारी में निपुण थे। उन्होंने खासी भाषा को रोमन लिपि में लिखना शुरू किया, और लोगों को यह लिपि सिखायी। उन्होंने बाइबल का खासी भाषा में अनुवाद कर इसका प्रचार किया, और इस भाषा की पहली पुस्तक लिखी। वह खासी लिपि के पितामह कहे जाते हैं।

यह प्रक्रिया जितनी सहज लगती है, उतनी शायद न रही हो। क्या एक ईसाई मिशनरी खासी भाषा सीख कर, काश्तकारी करते हुए पूरे समुदाय को ईसाई बना गए? यह फौरी तौर पर मुमकिन नहीं लगता। बशर्तें कि यह ऐसा प्रस्ताव हो, जिसे ठुकराया न जा सके।

इन उत्तरों को तलाशते हुए देखा कि कई छोटे टीलों पर ईसाई कब्र हैं, जिन पर क्रॉस लगे हैं। वहीं कुछ टीलों पर क्रॉस के बजाय ऊँचे पत्थर टिका कर रखे हैं। मुझे लगा कि वह भी ईसाई कब्र ही होगी, मगर करीब जाकर देखा तो वह कुछ और ही निकला।

खासी पहाड़ियों में बिखरी वे एकाकार शिलाएँ एक खोयी हुई संस्कृति की दास्तान कह रही थी। वे उन खासी और जैन्तिया नायकों की स्मृति थी जो युद्ध लड़ते हुए मारे गए। जितनी शिलाएँ, उतने गुमनाम नायक।

2

लिपि का क्या महत्व है? अगर चीजें लिखी न जाए, तो क्या होगा? मुझे मेघालय में बिखरे उन कोरे सिलबट्टों की तरह स्मारकों को देख कर लिपि का स्पष्ट महत्व नज़र आया। वे पूरे मेघालय में बिखरे हैं, और गिनती की जाए तो हज़ारों निकल आएँगे। वे स्मारक वीरगति प्राप्त योद्धाओं और कबीलों के राजा-रानियों के हैं, मगर उनके अंकित नाम या तिथि नहीं दिखते। अगर इतिहासकार उनका इतिहास दर्ज़ भी करना चाहें तो क्या लिखेंगे?

वहीं दूसरी तरफ़, ईसाइयों या अंग्रेज़ों के हर कब्र, हर इमारत, हर स्मारक, हर गिरजाघर, और उनके गज़ेटियर में सब दर्ज़ है। मैंने एक वीरान जीर्ण-शीर्ण ईसाई चैपल देखा, जिसकी पट्टिका पर धूल जम गयी थी, मगर उनमें से नाम और तिथि झाँक रही थी। लेकिन, मेघालय के इतिहास में क्या वही नाम महत्वपूर्ण हैं?

क्या खासी या जैन्तिया अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानना चाहेंगे? क्या उन हज़ारों योद्धाओं में दस-बीस नाम नहीं याद रखना चाहेंगे? क्या उनकी जयंती नहीं मनाना चाहेंगे?

मुझे एक तिराहे के किनारे कुछ शिलाएँ मिली, जिसके आस-पास कॉलोनी बस गयी थी। उन शिलाओं को घेर दिया गया था। मैं एक लोहे के जंग लगे टूटे दरवाजे को जैसे-तैसे धक्का देकर अंदर दाखिल हुआ। वह दरवाजा इस सख्ती से जम गया था जैसे महीनों से उसे खोला ही नहीं गया था। अंदर कुछ शिलाएँ खड़ी थी, और कुछ लिटा कर रखी थी। वहाँ भारतीय पर्यटन विभाग की एक पट्टिका थी, जिस पर लिखा था-

खड़ी शिलाएँ पुरुष योद्धाओं की स्मारक हैं, और लेटी हुई शिलाएँ महिलाओं की….नारतियांग स्थित सबसे ऊँची शिला जैन्तिया राजा के युद्ध-विजय की स्मारक है जिसे उनके विश्वासपात्र सेनापति यू मार फालिंकी ने स्थापित किया

कम से कम मेरे लिए यह जानकारी तो नगण्य है। किस युद्ध में किन राजा ने कब विजय हासिल किया, यह अंकित नहीं। बाकी तमाम शिलाओं के विषय में कोई विवरण नहीं। अगर ये महिलाएँ भी युद्ध भी शामिल थी, तो वे कौन थी, यह नहीं पता। संभव है कि कहीं किसी किताब में या किसी अन्य स्थान पर कुछ दर्ज़ हो, या मौखिक परंपरा में गुणगान हो रहे हों; लेकिन आप अगर यूरोपीय या ब्रिटिश स्मारकों को देखें, तो हर युद्ध में मारे गए जनरलों, लेफ़्टिनेंटों, कप्तानों के नाम लिख कर रख दिए जाते हैं। इंडिया गेट जैसे संगमरमरी दरवाज़ों पर सैकड़ों नाम हमेशा के लिए छप जाते हैं। आम पर्यटक भी पढ़ सकते हैं।

शिलालेखों की परंपरा भारत के लिए नयी नहीं। सम्राट अशोक के शिलालेख तो ईसा से सदियों पूर्व के हैं।

लिपि का यह महत्व है। वे समय के पदचिह्न हैं। मेघालय के उन यू मार फालिंकी का नाम उस बोर्ड से उठ कर मेरी डायरी में आ गया, और ऐसी कई डायरियों में आ चुका होगा। उन पर किताबें लिखी जाएगी, फ़िल्म बन जाएगी, गीत गाए जाएँगे, उनके नाम से चौक बनेंगे, नेता राजनीति करेंगे, समुदाय पर्व मनाएँगे, सभी संभव है। जो गुमनाम रह गए, उन्हें कौन याद करेगा?

ऐसी ही कुछ शिलाएँ मुझे एक पार्क में दिखी, जिन्हें बेंच समझ कर लोग बैठ गए थे, और वहीं एक लेटी हुई शिला पर कटे हुए अनानस बिछा कर खा रहे थे। मैंने उन्हें बोर्ड दिखा कर अनुरोध किया कि यह खासी वीर स्मारक है, मुझे इसकी तस्वीर लेनी है। वे दो शिला खिसक कर तीसरी शिला पर अनानस खाने लगे।

वहाँ अच्छी-खासी भीड़ जमा थी, मगर किन्ही की रुचि उन स्मारकों में नहीं थी। वे तो उन स्मारकों से कुछ दूर घाटी से बांग्लादेश की तस्वीरें ले रहे थे। स्मारिका की पट्टिका से कहीं बड़ा बोर्ड लगा था-

आइए! बांग्लादेश का पैनोरमिक व्यू देखिए!

लोग टिकट कटा कर जलमग्न बांग्लादेश देख रहे थे।

यह तो उन खासी योद्धाओं का भाग्य था कि उनकी शिलाएँ कुछ छिटक कर थी। अन्यथा संभव है कि मेघालय घूमने आए पर्यटक उन स्मारक शिलाओं के ऊपर चढ़ कर बांग्लादेश की तस्वीर खींचते!

बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की है। उसके बाद क्रमशः मेघालय और मिज़ोरम हैं। सबसे छोटी सीमा असम से है। बरसात में बांग्लादेश का यह सीमावर्ती इलाक़ा डूब जाता है। हिमालय की तराई में पहाड़ों से बह कर आती अनंत धाराएँ नीचे उतर कर जम जाती है। दूर नाव चलाते बांग्लादेशियों की धुँधली झलकियाँ देखी जा सकती है।

एक स्वाभाविक प्रश्न मन में आया कि ठीक-ठाक लंबी सीमा के बावजूद मेघालय में बांग्लादेशी बस्तियाँ क्यों नहीं नज़र आती? जबकि असम, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल में तो उनकी बड़ी संख्या है?

‘इधर का कल्चर अलग है, भाषा अलग है। बांग्लादेशी लोग आता-जाता है, मगर रुकता नहीं है। एक और प्रॉब्लम है। इधर बाहर का लोग के लिए ज़मीन लेना बहुत मुश्किल है। ज़मीन चाहिए तो इधर का लड़की से शादी करना होगा।’, एक होटल कर्मचारी ने कहा

‘लड़की से शादी?’

‘हाँ! इधर उल्टा है। लड़का शादी के बाद लड़की के घर जाता है। प्रॉपर्टी सबसे छोटा लड़की को मिलता है।’

‘मतलब पिता की ज़मीन बेटे को नहीं मिलती? लड़के अपने ससुराल में घरजमाई बन कर रहते हैं?’

‘हाँ! बहुत पहले से ये रूल है। इसलिए असम वालों के लिए भी मेघालय घुसना बहुत मुश्किल है। कुछ बंगाली लोग बहुत पहले आ गया या कोई नौकरी के लिए आ गया। फिर भी बाहरी लोग बहुत कम है। यहाँ की लड़की से शादी करने में खासी लोग रोकता है। जब बाकी इंडियन नहीं घुस पाता है तो बांग्लादेशी किधर से आएगा?’

‘सरकार अगर ज़मीन लेकर शरणार्थियों को बसाना चाहे? ऐसा अन्य राज्यों में होता रहा है’

‘गवरमेंट को भी बहुत मुश्किल से देता है। अभी पीछे आप देखा रोड कैसे घूम कर गया। वो खासी लोग ज़मीन नहीं दिया, नहीं तो रोड सीधा जाता था। जमीन सब लड़की लोग के हाथ में है। वो लोग जमीन नहीं देता है।’, गाड़ी चालक ने अपना अनुभव कहा

पहले भी यह बात दिखी थी, मगर अब ग़ौर किया तो वाकई हर दुकान पर स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ नज़र आने लगी। वे ही गल्ला संभाल रही थी। मैं पारंपरिक खासी परिधानों की एक दुकान पर रुका, जो तीन युवतियाँ संचालित कर रही थी। कुछ महिला पर्यटक तस्वीरें खिंचवा रही थी।

‘मेरे लिए कोई खासी ट्रैडिशनल ड्रेस मिलेगा?’, मैंने स्त्री परिधानों के मध्य पुरुष परिधान ढूँढते हुए पूछा

‘हाँ! मेल ड्रेस भी है। आप पहन कर देखेंगे?’, उन्होंने खिलखिला कर कहा

‘हाँ! दिखाइए अगर मेरे साइज का कुछ हो?’

उन्होंने एक मखमली कुर्ता और कुछ शॉल जैसा पहना कर ऊपर चाँदी की ज़ंजीरदार बेल्ट और सर पर रंगीन पगड़ी बाँध दी।

‘पहले खासी लोग खरे सोने का बेल्ट पहनता था’, उन्होंने तन कर कहा

‘वह तो बहुत महंगा होगा? इतना धन कहाँ से आया?’

‘यहाँ बहुत धन है। सब अच्छा फ्रूट है, तेजपत्ता है, सुपारी है, तरह-तरह का मसाला है। पूरा इंडिया, चाइना, बर्मा सब जगह जाता था। अभी भी जाता है।’

‘अच्छा। पहले वह पैसा सीधा आपके राजा लोगों के पास आता होगा? बाद में ब्रिटिश…’, मैंने खामखा इतिहास-बोध ठोका लेकिन उसने बात पूरी होने से पहले हाथ में एक तलवार और ढाल पकड़ा दी। मैं फ़ोटोशूट के लिए एक नकली खासी योद्धा बन चुका था।

‘सुना है यहाँ की लड़की से शादी करने से उसका प्रॉपर्टी मिल जाता है?’, मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा

‘इधर लड़की घर में नहीं बैठता। हन्ड्रेड परसेंट लड़की काम पर जाता है। सब संभालता है’, उसने मूल बात टाल कर कहा

‘लड़कियाँ काम करती है, तो लड़के घर संभालते हैं या शराब पीकर पड़े रहते हैं?’, मैंने पूर्वाग्रही प्रश्न पूछा

’घर में भी हेल्प करता है, बाहर बिजनेस करता है। खेत में काम करता है, घर बनाता है, टूरिस्ट गाड़ी चलाता है, पुलिस में, आर्मी में जाता है।’, उसने कुछ तल्ख़ी से कहा। मुझे भी लगा कि शराब-नशे वाली स्टीरियोटाइप बात नहीं करनी चाहिए थी।

यह मातृवंशीय समाज व्यवस्था मिशनरियों की वजह से नहीं आयी, बल्कि ऐसी व्यवस्था तो यूरोप में भी नहीं थी। यह स्थानीय संस्कृति थी, जो पूर्वोत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी है। मेघालय में ईसाईकरण के बाद भी सदियों से चली आ रही यह संस्कृति कायम है।

बांग्लादेश सीमा से पूर्व मैंने देखा कि सड़क किनारे पत्थरों से लदे दर्जनों ट्रक खड़े थे। मैंने तलब की तो कहा,

‘ये सब पत्थर बांग्लादेश जा रहा है। अभी ईद के वजह से रुक गया है। ईद के बाद सब ट्रक निकल जाएगा’

मेघालय की आय का यह स्रोत संभवतः प्राचीन खासी समुदाय के लिए नयी चीज हो। पहाड़ काट कर पत्थर तोड़ना और ट्रक भर-भर कर बेचना।

’सब खत्म हो रहा है अभी। आप टूरिस्ट लोग सड़क किनारे हरा-हरा पहाड़ देखता है, पेड़ देखता है। फोटो खींचता है। अंदर जाने से खाली पत्थर फैक्ट्री दिखेगा। पहाड़ सब को मशीन से ब्लास्ट कर देता है। बड़ा-बड़ा पहाड़ पत्थर का ढेर बन जाता है!’, एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा

‘इतने पत्थर का करते क्या हैं?’, मैंने पूछा

‘रोड, हाइवे, ओवरब्रिज…इधर और बांग्लादेश में’

एक तरफ़ प्रकृति पहाड़ों से पानी बहा कर तराई जलमग्न कर रही है। दूसरी तरफ़ मानव उन पहाड़ों को काट कर सड़क और ओवरब्रिज बना रहे हैं।

(आगे की यात्रा खंड 2 में. यहाँ क्लिक करें)

Author Praveen Jha writes a travelogue on Meghalaya, a beautiful state in North Eastern region of India.

Read also

8 comments

प्रवीण झा हिंदी साहित्य को निश्चित तौर पर काफी ऊंचाइयों पर लेकर जायेंगे।।

क्या गजब लेखन शैली है आपकी।।

मेघालय को अब आपकी नजर से घूमने पर और ज्यादा मजा आ रहा है।।

ढेरो शुभाशीष