खंड 4 पर जाने के लिए क्लिक करें

पहले खंड पर जाने के लिए क्लिक करें

1

प्रिय पापा, माँ, बर्डी और दादी

जब तक आपको यह चिट्ठी मिलेगी, मैं अप्सराओं के साथ बैठ कर आप सबको देख रहा होऊँगा। मुझे कोई दुख नहीं। अगर मैंने मानव योनि में जन्म लिया, तो मैं पुनः सेना में भर्ती होकर देश के लिए लड़ना चाहूँगा। अगर आप लोगों को पास समय हो तो आकर देखें, हमने आपके भविष्य के लिए कहाँ लड़ाई लड़ी।

जहाँ तक यूनिट का सवाल है, नए जवानों को हमारे बलिदान की कहानियाँ सुनानी चाहिए। मुझे आशा है कि मेरी तस्वीर A कोर के मंदिर में कर्णी माता के चरणों में लगायी जाएगी। अगर मेरे शरीर का कोई अंग दान योग्य हो, तो ले लिया जाए। अनाथालय को कुछ सहायता देते रहें और रुख़साना को भी पचास रुपए भेजते रहें। संभव हो तो योगी बाबा से मिलें।

बर्डी को शुभकामना। हम लोगों का बलिदान कभी न भूलें। पापा! आपको गर्व होना चाहिए। माँ! आपको भी। आप *** से मिलिएगा (मैं उससे प्यार करता था)। मामाजी! मेरी सभी ग़लतियों के लिए क्षमा कीजिएजा।

अच्छा, अब समय आ गया है कि मैं अपने डर्टी डजन (Dirty dozen) गुट में जुड़ जाऊँ। हम बारह जवान यहाँ आखिरी दम तक लड़ेंगे।

आप सबको शुभकामना। लिव लाइफ़ किंग साइज!

– कैप्टन विजयंत थापर, 22 वर्ष, की आखिरी चिट्ठी का अनुवाद [वह 28 जून 1999 को कारगिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए]

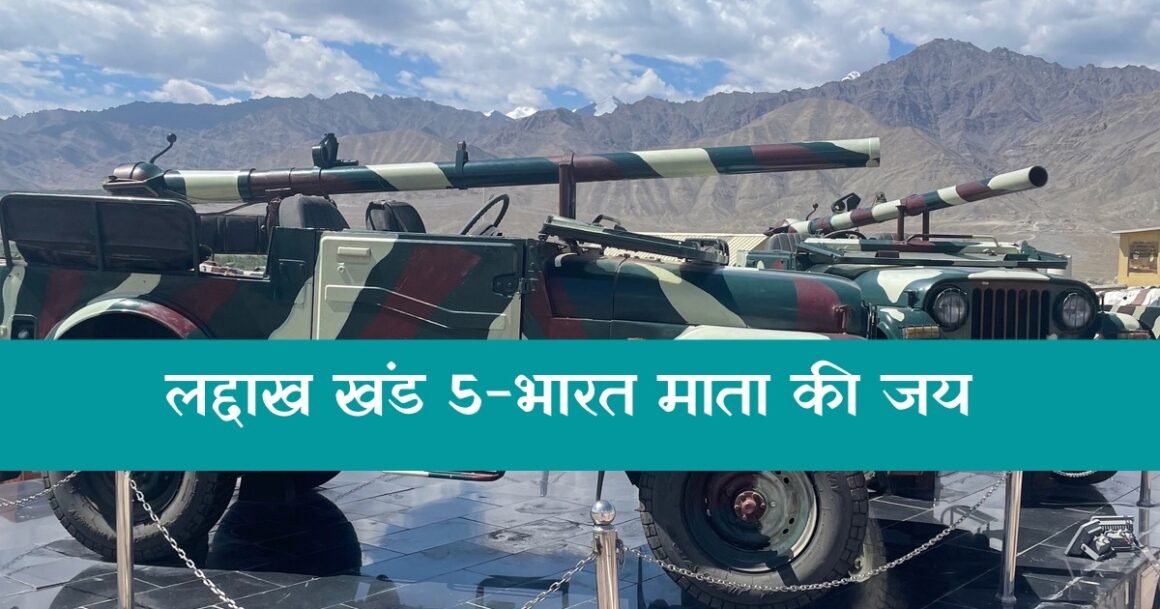

एक लद्दाख यात्रा तो सिर्फ़ भारतीय सेना के शहीदों और उनके जज़्बे को देखने के लिए की जा सकती है। लद्दाख पाकिस्तान और चीन दोनों की सीमा पर है। यहाँ भारत के सैनिकों को कई परमवीर चक्र और महावीर चक्र मिले। दुनिया की सबसे ऊँची युद्धभूमि सियाचिन ग्लेशियर पर उनकी मौजूदगी तो अपने-आप में एक प्रतिमान है।

हिमालय की वादियों में बने स्मारक ‘हॉल ऑफ़ फेम’ में पहुँचते ही सीना गर्व से तन जाता है। वहाँ युद्ध के क़िस्से सुना रहे फौजी ने कहा, ‘आपलोग यह ग़लतफ़हमी न रखें कि हम यहाँ गाइड की नौकरी करते हैं। यहाँ मौजूद हम सभी फौजी सियाचिन फ्रंट से लौटे हैं’

वह सबसे पहले परिचय कराते हैं कर्नल चिवांग रिंचन से। जब 1948 में लद्दाख पर कबीलाई हमला हुआ, तो उन्होंने लद्दाख के ग्रामीणों को इकट्ठा कर ‘लद्दाख स्काउट’ बनायी। उन लोगों ने गिलगिट-बाल्टिस्तान की ओर से लद्दाख पर आक्रमण को रोक दिया। वह उन गिने-चुने फौजियों में हैं जिन्हें दो बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

उसके बाद कारगिल युद्ध की जो कमेंट्री शुरू होती है, उसे तो पत्रकारों को भी देखना चाहिए। टेरैन मैप (Terrain map) के माध्यम से बताया जाता है कि किस तरह एक ग्रामीण द्वारा कारगिल में संदेहास्पद गतिविधि देखी गयी। जब कैप्टन सौरभ कालिया की टीम उसकी तफ्तीश करने गयी और वापस छावनी में नहीं लौटी तो युद्ध का आग़ाज़ हुआ। एक-एक सेक्टर, एक-एक प्वाइंट की लड़ाई बतायी गयी और हॉल ‘भारत माता की जय’ और ‘जय हिंद’ के स्वरों से गूँज उठा।

वह मैप में एक प्वाइंट दिखा कर समझाते हैं कि अगर इस पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाता तो लेह का सड़क मार्ग कट जाता और हम जहाँ खड़े हैं वह दुश्मनों के हाथ होता।

वह पूछते हैं, ‘क्या भारतीय सेना ऐसा होने देती?’

सब ने पूरे जोश से कहा- ‘बिल्कुल नहीं!’

कारगिल में जब्त पाकिस्तानी हथियार, और अलग-अलग युद्धों में जब्त चीजें वहाँ रखी है। इसके अतिरिक्त ऐसे कई स्मारक लद्दाख में पटे पड़े हैं। एक पूरा स्मारक सियाचिन में शहीद सैनिकों को समर्पित है, जहाँ उनके नाम अंकित हैं। वहीं सियाचिन कैंप की कठिन जीवनशैली दिखायी गयी है। कारगिल, द्रास और अन्य स्थानों पर अलग-अलग स्मारक हैं।

मुझे लद्दाख की सड़क पर कई स्मारक दिखे, जो एक व्यक्ति को समर्पित थे। मुझे पहले समझ नहीं आया कि यूँ सड़क किनारे युद्धभूमि से मीलों दूर स्मारक क्यों बने हैं। उतर कर देखा तो वहाँ इंजीनियरिंग विंग के शहीद के नाम थे, जिनकी मृत्यु उसी स्थान पर सड़क-निर्माण के दौरान भू-स्खलन, या खाई में गिर कर हो गयी।

हमारे सफ़र में भी लोहे के पुल का एक पटरा कुछ खिसक गया, और एक गाड़ी की अगली सीट पर माँ की गोद में बैठे बच्चे के सर पर चोट लग गयी। उस पटरे की मरम्मत तक गाड़ियाँ रोक दी गयी। मैंने उतर कर देखा तो एक गाड़ी नीचे नहर में गिरी पड़ी थी। बताया गया कि पिछले ही महीने उसमें सेना से जुड़े सत्रह लोगों की मृत्यु हो गयी।

आगे एक लोहे के पुल पर पट्टिका लगी थी- ‘एक समय में एक ही वाहन पुल पार करें’। हमारे चालक स्थानीय थे तो उन्होंने नियम का पालन किया और तब तक रुके जब तक अगली गाड़ी निकल नहीं गयी। लेकिन, उनके पीछे दो और वाहन पुल पर आ गए।

उन्होंने कहा, ‘आर्मी देखता है तो ऐसा गाड़ी को रोक कर बहुत डाँटता है। अगर ओवरलोड से पुल टूट गया, और तभी वार अनाउंस हो गया तो आर्मी को कितना मुश्किल होगा सर जी। लद्दाख में आप बस टूरिस्ट नहीं है, आर्मी के साथ है। सब ऑर्डर फॉलो करना है। ये भी चलता है, वो भी चलता है…ऐसे यहाँ नहीं चलेगा।’

सफ़र में आगे एक और पट्टिका दिख गयी- ‘सावधान! आप शत्रुओं की नज़र में है’।

2

रंग भरे रेशमी बगीचे में

खिला एक कमल का फूल

नहीं था सिर्फ़ कमल का फूल

यह तो थी सलमा ख़ातून

– एक लद्दाखी लोकगीत (अनूदित)

लद्दाख पहली नज़र में एक बौद्ध बहुल क्षेत्र लगता है। बौद्धमठों और स्तूपों की भरमार है, जिसका ज़िक्र मैंने पहले किया है। कारगिल क्षेत्र को छोड़ कर हर जगह अंग्रेज़ी के साथ लद्दाखी (तिब्बती) लिपि दिखती है। जब मैं यह लिख रहा हूँ, तो दलाई लामा कुछ हफ्तों से यहीं मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में बौद्ध उत्सव की तैयारी चल रही है। सड़कों की सफाई स्वयं लेहवासी श्रद्धा से कर रहे हैं। दलाई लामा के लेह प्रवास के इर्द-गिर्द अच्छी खासी सुरक्षा व्यवस्था लगायी गयी है। थिक्से बौद्धमठ के मुख्य सड़क पर बौद्ध रंगोलियाँ बनायी गयी है। समझिए कि यह उनका दूसरा मुख्यालय बनने ही जा रहा है।

वहीं दूसरी तरफ़, कुछ मामूली अंतर से लद्दाख में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। लेह मुख्य बाज़ार की कई दुकानें मुसलमानों की है। लेह पैलेस के निकट जामा मस्जिद और मुख्य बाज़ार में एक बड़ी मस्जिद है। पाशमीना शॉल पर तो लगभग एकाधिकार ही है, पर्यटन पर भी अच्छी पकड़ है।

यह प्रश्न मन में उठा कि मोटे तौर पर आधे मुसलमान और आधे बौद्ध से बने लद्दाख में सांप्रदायिक माहौल कैसा है? प्रश्न संवेदनशील है, मगर मैं इसे राजनैतिक नहीं बल्कि रोजमर्रा की बातों से समझने का प्रयास करता हूँ।

मैंने लेह के एक स्कूली बच्चे से पूछा, ‘आप हिंदी समझते हैं? किस विद्यालय में पढ़ते हैं?’

‘हाँ! मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, और वहाँ चार लैंग्वेज पढ़ाते हैं’

‘हिंदी, अंग्रेज़ी…और लद्दाखी?’

‘बुद्धिस्ट और उर्दू’

‘अच्छा? आप उर्दू भी पढ़ लेते हैं?’

‘नहीं। बुद्धिस्ट और उर्दू में एक चूज़ करना होता है। मैंने हिंदी, इंग्लिश और बुद्धिस्ट चुना है’

एक बात स्पष्ट हुई कि स्कूलों में बौद्ध और मुसलमान बच्चों के लिए व्यवस्था की गयी है। मैं लेह से कुछ आगे चोग्लामसार मुहल्ले में गया, जहाँ लेह में कार्यरत कई लोग रहते हैं। वहाँ एक गली के दोनों तरफ़ बड़े-बड़े प्लॉट पर मकान बने थे। उन मकानों में लकड़ियों पर खूबसूरत नक्काशियाँ की गयी थी। बौद्ध मकानों को पहचानना बहुत ही आसान था क्योंकि उनकी नक्काशियाँ तिब्बती चिह्नों (जैसे ड्रैगन आदि) की थी, और सभी पर बौद्ध झंडों से बनी रस्सियाँ छत पर टंगी थी। बाकी सभी मकान मुसलमानों के थे, जिसकी तस्दीक़ मैंने वहाँ के वासी से ही की। वहीं मुहल्ले में एक मस्जिद थी।

कम से कम उस शहरी मुहल्ले में मुसलमानों और बौद्ध बस्तियाँ अलग-अलग न होकर ताश के पत्तों की तरह फेंट दी गयी थी। हड़बड़ी में निष्कर्ष निकलेगा- बस! मिल गया सांप्रदायिक सौहार्द का सूत्र! हर गली में इसी तरह भिन्न-भिन्न धर्म के प्लॉट लॉटरी से बाँट दिए जाएँ।

लेकिन, यह जादुई फार्मूला लद्दाख की ग्रामीण बस्तियों पर लागू नहीं है। गाँव के गाँव या तो मुसलमान हैं, या बौद्ध। आम बौद्ध और मुसलमानों में अंतर्विवाह भी समाज में बहुत अधिक स्वीकार्य नहीं। यूँ भी हमारी नज़र से लद्दाख समझना कठिन है। इतिहास से वर्तमान तक धीरे-धीरे आना होगा।

मैंने मि. दोरजी से सीधे प्रश्न किया, ‘लद्दाख में मुसलमान कब आए?’

‘कई फ़ेज में आए। एक किस्सा सुनाता हूँ। लद्दाख के एक राजा थे जामयांग नांग्याल। 16 वीं सदी में उन्होंने बाल्टिस्तान पर चढ़ाई कर दी। वह क्लियर-कट हारी हुई लड़ाई थी। वहाँ स्कार्दू के कबीले ने उनको बंदी बना लिया, और अपनी बेटी की शादी उनसे करा दी। लद्दाख को एक शिया खातून महारानी मिली। उनके साथ ही बाल्टिस्तान से बहुत सारे शिया लद्दाख आ गए’

शांगपो की पुस्तक के अनुसार बाल्टिस्तान पहले बौद्ध प्रभाव में हुआ करता था, और पद्मसंभव स्वयं वहाँ मौजूद थे। पंद्रहवीं सदी में बाल्टिस्तान का इस्लामीकरण हुआ। एक लोककथा प्रचलित है कि पद्मसंभव ने ही बाल्टिस्तान में एप्रिकोट के पहले पेड़ लगाए।

इस बात का उत्तर तो बाल्टिस्तान के लोग ही बेहतर दे सकते हैं, जो फ़िलहाल पाकिस्तान के हिस्से है। वहाँ पहुँचना तो मुश्किल है, लेकिन एक बाल्टिस्तानी गाँव है टुरटुक। वह 1971 तक पाकिस्तान में था, अब वह भारत में है। मेरा अगला पड़ाव उसी गाँव में।

आगे की कहानी खंड 6 में। यहाँ क्लिक करें

In part five of Ladakh series, Author Praveen Jha narrates about Kargil warriors and the history of Islam in Ladakh.

मेघालय यात्रा डायरी पढ़ने के लिए क्लिक करें

प्रवीण झा की पुस्तकों के लिए क्लिक करें

See also