(यह लेख पहले सदानीरा पत्रिका में प्रकाशित। यह मेरे उस लेख का ही अंश है।)

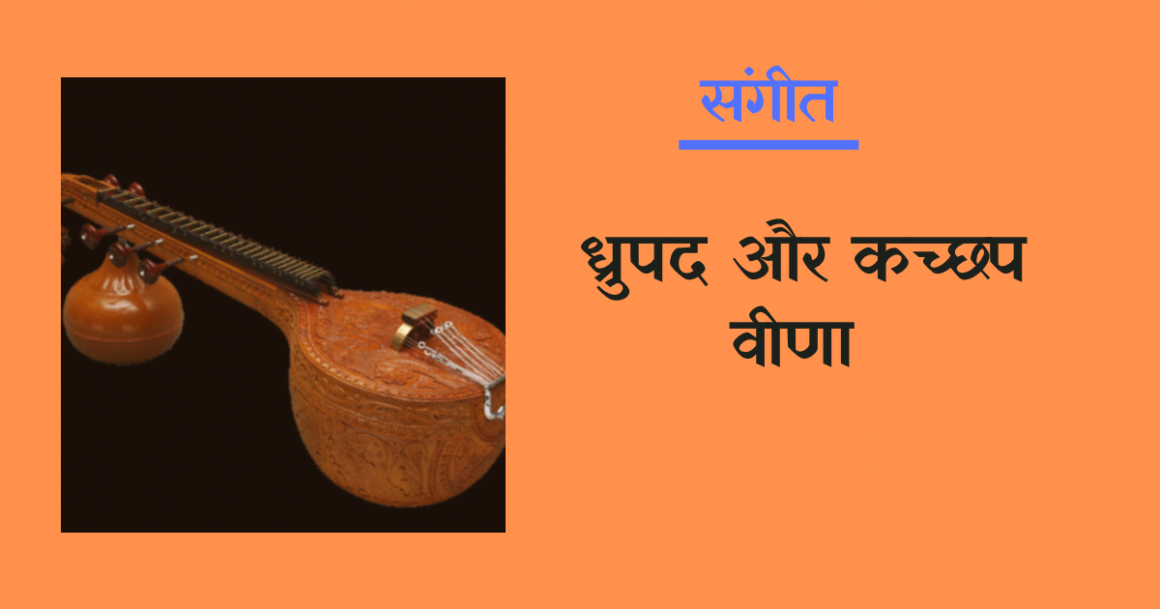

मैहर के बाबा अलाउद्दीन खान के घर से जब निकला तो मेरे मन में उनकी अलमारी में रखे कुछ वाद्य-यंत्र घूम रहे थे. मैं जो ढूंढ़ रहा था, वह नहीं मिल पाया. लेकिन वह उनके पास होगा जरूर. कच्छप-वीणा या कछुआ-सितार अगर वहां नहीं मिले तो फिर कहां? एक दफा दिल्ली में एक संग्रहालय में देखा था— कछुआ सितार. फिर कभी-कभार चित्र वगैरह देखे, पर असल कछुआ-सितार बजाते अब कहां सुन पाऊंगा?

मैं विज्ञान से जुड़ा व्यक्ति हूं और यह कल्पना करता रहता हूं कि विश्व का ऐसा कौन-सा वाद्य-यंत्र होगा जो मनुष्य के ‘वोकल कॉर्ड’ (स्वर-रज्जु) के सबसे करीब होगा. जिसके तार छेड़े जाएं तो गायन के समानांतर हो. कला रामनाथ जी की वायलिन काफी करीब है— खासकर उनका बजाया शुद्ध कल्याण. बाजारवाद उसको ‘सिंगिग वायलिन’ कहकर प्रस्तुत करता है, और वह खूब सुनी जाती है. वायलिन करीब इसलिए है, क्योंकि जब एक धातु के कठोर तारों को घोड़े के मुलायम बालों से बने धनु से फेरा जाता है, तब बेला-ध्वनि निकलती है. यह उसकी धातु-ऊर्जित ध्वनि को जैविक रूप दे देती है. लेकिन मनुष्य की ध्वनि की गर्जन बेला (वायलिन) छोटी मंजूषा (बॉक्स) से आखिर कैसे उत्पन्न होगी? इसके लिए तो बड़े तुम्बे चाहिए— सुरबहार के. कच्छप-वीणा के, या रूद्रवीणा के!

हां! रूद्रवीणा ही मनुष्य की ध्वनि के सबसे करीब नजर आती है. दत्तात्रेय रामाराव पार्वतीकर का साधु रूप हो या जिया मोहिउद्दीन डागर साहब और बहाउद्दीन डागर साहब की भक्ति. यह दो बड़े तुम्बों और एक मोटी डंडी से बना भारी-भरकम यंत्र साक्षात् गांडीव ही है, जिसे बजाना तो छोड़िए, उठाना भी सबके बस की बात नहीं. इसलिए ही यह यंत्र ध्रुपद के साथ न्याय कर पाता है.

ध्रुपद के आलाप की प्रतिकृति किसी और यंत्र से इतनी सुलभ नहीं. सुरबहार भी बजाते हैं, पर रूद्रवीणा की ध्वनि में एक लंबे समय तक रहने वाली प्रतिध्वनि है, जो ध्रुपद गायन की खासियत है.

जब ध्रुपद की ध्वनि गायक से या यंत्र से निकलती है, तब वह स्वर क्षणिक नहीं होता. उसकी ऊर्जा यथावत रहती है, और उसमें एक और स्वर जुड़ जाता है, जो उसे और शक्तिशाली बना देता है.

इसे पुन: स्पष्ट करता हूं. जैसे ख़याल गायन (लोकप्रिय शैली) में अगर एक स्वर निकला ‘सा’, तब वह कुछ अल्पकाल के लिए रहा, और फिर अगर गायक ‘प’ (पंचम) पर आ गए, तो ‘सा’ समाप्त हो गया. अब ‘पंचम’ ही श्रोता सुनेंगे. इसलिए यह आलाप गायक और श्रोता, दोनों के लिए सुलभ है.

लेकिन ध्रुपद में गायक ने आलाप में गाया ‘री’…‘रे’…‘ना’…‘ना’… तो ये सभी स्वर वहीं गूंजते रहेंगे. उसकी ऊर्जा बलवती होती जाएगी. इन स्वरों का कोई अर्थ नहीं है. यह बस एक ऊर्जा है. ध्वनि की आवृत्ति है. श्रोता एक नियमित कंपन अनुभव करेंगे— धमनियों में, हृदय में, मस्तिष्क में… और तभी यह स्वर मिलकर ‘नोम-तोम’ आलाप का रूप लेंगे.

इसलिए ही कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति साक्षात् शिव से हुई. शिव से यहां भक्ति के अतिरिक्त ऊर्जा के महा-स्रोत की कल्पना करें. इसको ही अगर मैं चिकित्सकीय या भाषा-विज्ञान के रूप में कहूं तो ख़याल गायन के मध्य अगर मैं एक गायक का ‘वोकल-कॉर्ड’ देखूं, तो वह इतनी कोमलता से कंपित होगा, जैसे एक नाविक की पतवार. उसमें भी ऊर्जा होगी, पर स्थिर होगी… धीमी होगी. वहीं ध्रुपद के आलाप के समय उसमें एक तीव्र, लेकिन नियमित गति से कंपन होगा. जैसे मेघ का गर्जन, जैसे सिंहनाद :

रीरेनाना…रीरेनाना…नोम…तननननन…ननननन…नोम.

यह प्रश्न कठिन है कि इतनी ऊर्जा से भरी संगीत-शैली कैसे लुप्त या कमजोर होती गई, और ख़याल की शैली बलवती होती गई?

कई कारण गिनाए जाते हैं… जैसे इसकी तैयारी कठिन है, प्रशिक्षण लंबा वक्त लेता है, श्रोताओं के कान भी अब ख़याल के आदी हो गए हैं… इन बातों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं तटस्थ रूप से उत्तर ढूंढ़ने का प्रयास करता हूं.

प्रश्न तो यह भी है कि हम ख़याल गायकी से भी फिल्मी सुगम संगीत और पॉप तक आ गए हैं. यह भी एक उद्भव ही है, जिसकी मैं आलोचना नहीं करता. संगीत ग्रहण-योग्य है, इसे थोपा नहीं जा सकता. साहित्य भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसकी व्याख्या में जाने से विषयांतर हो जाएगा.

‘ध्रुपद’ अपने मूल रूप में ही ध्रुव-पद है, यानी एक अटल, अविचल पद… आप इसकी संरचना को छेड़ नहीं सकते. इसकी एक शैली है जिसे अलग-अलग घराने एक रूप देते हैं, पर इसका मूल एक ही होता है— हर घराने में. चाहे दरभंगा घराना के मलिक परिवार हों, चाहे डागर साहब का घराना हो, या पाकिस्तान का तलवंडी घराना ही क्यों न हो.

धर्म के प्रभाव की तो संगीत में चर्चा ही व्यर्थ है. डागर साहब और असगरी बाई सरीखे मुसलमान हिंदू देवी-देवताओं की वंदना करते रहे. हां! अब तलवंडी (पाकिस्तान) में अवश्य विभाजन के बाद ध्रुपद को ‘अल्लाह’ के लिए गाते हैं. लेकिन ईश्वर यहां मेरू हैं, जिनसे ध्रुपद में शक्ति का संचार होता है. उनके स्वरूप की भूमिका नहीं.

इसलिए यह अविचल पद अगर श्रोताओं के लिए विचलित न हुआ, या रूपांतरण नहीं कर पाया, तो इसकी ग्राह्यता घटी. ध्रुपद अपने मूल रूप में रह गया, और मुगलों के समय ही ‘ख़याल’ शैली ने जन्म ले लिया. लोग कहते हैं कि ध्रुपद से ही ख़याल जन्मा, पर मेरा मानना है कि इससे दोनों की मौलिकता पर प्रश्न उठता है. यह वैसे ही है, जैसे कोई कहे कि फिल्मी संगीत शास्त्रीय संगीत से जन्मा. इन सबकी अपनी-अपनी मौलिकता है, अपना-अपना ‘डी.एन.ए.’ है. हां! साथ पले-बढ़े तो प्रभावित हुए. पर उसमें भी ध्रुपद अक्खड़ ही रहा. कुछ आलाप छोटे होने लगे, धमार अधिक लोकप्रिय होने लगा, यह एक अलग मुद्दा है… लेकिन ध्रुपद आज भी अपने ध्रुव पर जमा हुआ है.

और यह खत्म कैसे हुआ?

गुंदेचा-बंधु से मलिक परिवार तक ध्रुपद का गायन-प्रशिक्षण कर रहे हैं. लंदन के ‘दरबार फेस्टिवल’ से पेरिस के पीटर पान्के तक ध्रुपद की ध्वनि गुंजित हो रही है. बहाउद्दीन डागर साहब तो अभी युवा ही हैं, और उन्होंने रूद्रवीणा को जीवित रखा है. यह प्रश्न यहां मैंने ही उठाया था कि क्या शास्त्रीय संगीत भारत से लुप्त हो गया? लेकिन इस बिंदु पर आकर अब मैं इस प्रश्न को आहुति देता हूं. यह प्रश्न ही निरर्थक है. ध्रुपद चिरंजीवी है. मैंने लिखा है कि इसकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, गुंजित होती रहती है :

रीरेनाना…रीरेनाना…रीरेनाना…

—

लेखक की पुस्तक ‘वाह उस्ताद’ यहाँ उपलब्ध – https://www.amazon.in/Wah-Ustad-Praveen-Kumar-Jha/dp/9389373271